Quando o Instituto Oswaldo Cruz ainda era uma grande fazenda, a direção estimulava que seus trabalhadores vivessem em seus terrenos. O primeiro Regulamento, de 1908, já determinava que o zelador deveria residir no local. Com o passar dos anos, muitos outros funcionários dedicados às atividades do Instituto - motoristas, vigias, porteiros, auxiliares de laboratório - passaram a residir dentro do terreno e nas áreas limítrofes de onde hoje fica o Morro do Amorim. Ao mesmo tempo em que morar no ambiente de trabalho significava a manutenção e o aumento da exploração da mão de obra, viver em Manguinhos possibilitava outras formas de relação entre os trabalhadores.

"Aqui comíamos, aqui dormíamos"*

A convivência cotidiana facilitou a construção de laços e espaços de sociabilidades, ajuda mútua e resistências. As primeiras imagens da região de Manguinhos registradas por J. Pinto mostram a extensa área de vegetação no terreno do IOC. Nas imagens a seguir, é possível observar bem ao fundo a presença de uma das primeiras casas ocupadas como moradia pelos trabalhadores do instituto e as instalações do Instituto Soroterápico Federal.

* Attilio Borriello, 1986. Acervo COC/Fiocruz. Fita 1, lado A

Vista de Manguinhos - no meio da vegetação a casinha em que foi instalado o segundo laboratório para organização do Instituto Soroterápico em 1900. Rio de Janeiro. Acervo Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz. Data: 1904. Autor: J. Pinto

Vista geral das instalações do Instituto Soroterápico Federal em 1900. Ao centro laboratório, a direita cocheira e a esquerda o Biotério. Rio de Janeiro.Acervo Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz. Data: [1900-1903?]. Autor: J. Pinto

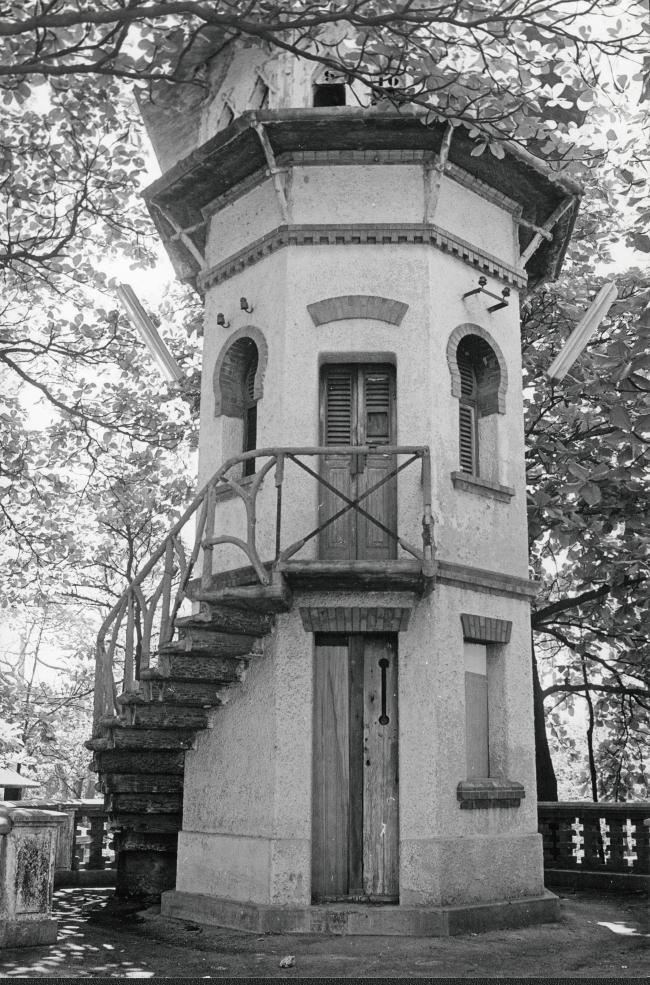

A grande maioria dos trabalhadores técnicos era de origem pobre, descendentes de escravizados ou de imigrantes pobres. Vinham de regiões distantes da cidade e não tinham outras formas de se manterem senão vivendo no próprio ambiente de trabalho. Assim, improvisavam suas moradias nestes espaços que, definitivamente, não eram próprios para residir. Venâncio Bonfim, sobrinho de Joaquim Venâncio, durante o tempo em que trabalhou na cozinha do refeitório, chegou a dormir na torre do Pombal para que pudesse ficar mais próximo do serviço. Depois tornou-se auxiliar de laboratório chegando a chefiar a seção de Meios de Cultura.

A precariedade de condições de vida e a necessidade de morar no local de trabalho, características marcantes desse período histórico, garantiam ao Instituto a permanência dos trabalhadores e facilitavam a ampliação da jornada de trabalho.

"A moradia era para os filhos do interior que vinham para o Rio de Janeiro e não tinha aonde ir. [...] o administrador dizia: apanha uma cama no hospital, apanha um travesseiro, toalha de banho. Então a gente ia lá no primeiro dia, apanhava roupa de cama [...] quer dizer, ficava por aqui." (Attilio Borriello, 1986. Acervo COC/Fiocruz. Fita 1, lado B).

Torre do Pombal. Acervo Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz. Sem data. Autor desconhecido.

Torre do Pombal. Acervo Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz. Sem data. Autor desconhecido. Compartilhar o espaço com animais e materiais perigosos de estudo era um risco muito grande. O Pavilhão da Peste, local de produção de soro para a peste bubônica, foi, por muitos anos, dormitório de vários trabalhadores.

Pavilhão da Peste. Acervo Casa de Oswaldo Cruz/ Fiocruz. Sem data. Autor: J. Pinto.

Pavilhão da Peste. Acervo Casa de Oswaldo Cruz/ Fiocruz. Sem data. Autor: J. Pinto. Era um grupo [...] morávamos um grupo de 22 [...] em vários lugares. Tinha quarto lá embaixo na cocheira – nas duas cocheiras tinham dois quartos, onde moravam alguns –, tinha um quarto nessa cocheira de cima, que era um lugar onde deveria ser colocada alfafa pra os cavalos, então aqui era muito grande e nós transformamos em quarto (aqui tinha 12 camas) e tinha ali no pavilhão da peste também, que eram dois quartos, e morava nós quatro ali (Francisco Gomes, 1986. Acervo COC/Fiocruz. Fita 3, lado A).

O prédio do relógio tinha o nome de Pavilhão da Peste, porque ali havia uma enfermaria de cavalos. Ali colocavam os cavalos inoculados com peste, com tétano, e outras doenças: soro diftérico, polidifteria. Parece que havia quatro baias. [...] Eles que faziam o serviço de inocular os cavalos. Naquele tempo, aquilo ali era um perigo porque eles trabalhavam com bacilos vivos. Era um problema seríssimo, porque depois de inocular o cavalo, ele ficava com a doença. Tinha que vacinar. Era aquele processo todo ( Hamlet Aor, 1986. Acervo COC/Fiocruz. Fita 1 lado B)

Por outro lado, eventualmente os cientistas precisavam pernoitar em seu local de trabalho. A imagem mostra um dos quartos que os pesquisadores utilizavam no Castelo.

Quarto de Oswaldo Cruz no Pavilhão Mourisco. Acervo Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz. Sem data. Autor: J.Pinto

Quarto de Oswaldo Cruz no Pavilhão Mourisco. Acervo Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz. Sem data. Autor: J.Pinto

Havia um cidadão por nome Manoel Teixeira, ele trabalhava no museu, e um velho por nome Taborda. Esse Taborda era português [...].Só esses três moravam aqui na circunvizinhança nos terrenos do Instituto Oswaldo Cruz. O restante não muito longe, era só atravessar a rua, morava naquela periferia ali [...] (Venâncio Bonfim, 1986. Acervo COC/Fiocruz. Fita 1, lado A).

Joaquim Venâncio, além de morar em uma casa concedida pela direção de Manguinhos, tinha permissão para criar seus próprios animais e possuía um pequeno rebanho de cabeças de gado que fornecia leite para o Instituto. Em sua residência mantinha um pequeno aquário onde criava sapos da espécie bufo marinus, e répteis de espécies variadas que eram utilizados nos estudos do Dr. Lutz e de outros cientistas.

Aquela casa foi o Instituto que fez para ele. Dada esta saída sempre dele em viagem. Então acharam por bem ele ficar ali, mais perto do Instituto. (...) o Dr. Lutz, quase todas as viagens, ele quis levar o Venâncio (Venâncio Bonfim, 1986. Acervo COC/Fiocruz. Fita 1, lado A ).

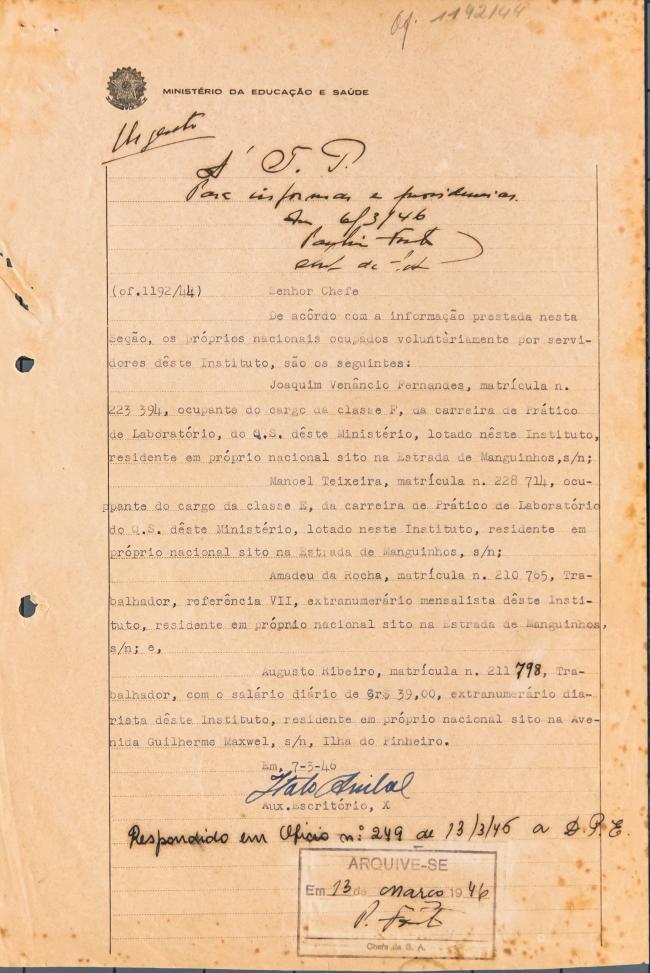

A casa em que ele morava pertencia aos chamados "próprios nacionais", imóveis de domínio da União utilizados em serviço público federal.

Ofício do Instituto Oswaldo Cruz sobre os trabalhadores que habitavam os próprios nacionais. Fundo IOC. Acervo Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz.

Ofício do Instituto Oswaldo Cruz sobre os trabalhadores que habitavam os próprios nacionais. Fundo IOC. Acervo Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz. "Eu fui pedir uma casa ao Dr. Carlos Chagas. Menino ainda. O Joaquim Venâncio morava na fazenda do Instituto e eu achei por bem – eu com encargo de família, minha mãe e meus irmãos, nessa época eram João e Maria, os dois pequenos, o dinheiro era meu só. [...] Antes preparei meu espírito, consultei a um, a outro. “Vai lá que ele te atende. Ele chama, ele bate nas tuas costas.” Porque o Dr. Chagas, quando ele estava presente, qualquer sujeito se perfilava diante dele. [...] Então eu disse: “Bom, vou lá.” Fui pedir a casa a ele. Ele aí disse pra mim que não podia, porque a fazenda do Instituto não era dele. Mas, no ato, ele mandou chamar o secretário, Leocádio Chaves, e me arrumou 30 mil réis. E eu fui pra 120. Liderei a turma" (José Cunha, 1987. Acervo COC/Fiocruz. Fita 2, lado A).

Vista da Rua Sizenando Nabuco. Acervo Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz. Data: 1952. Autor desconhecido.

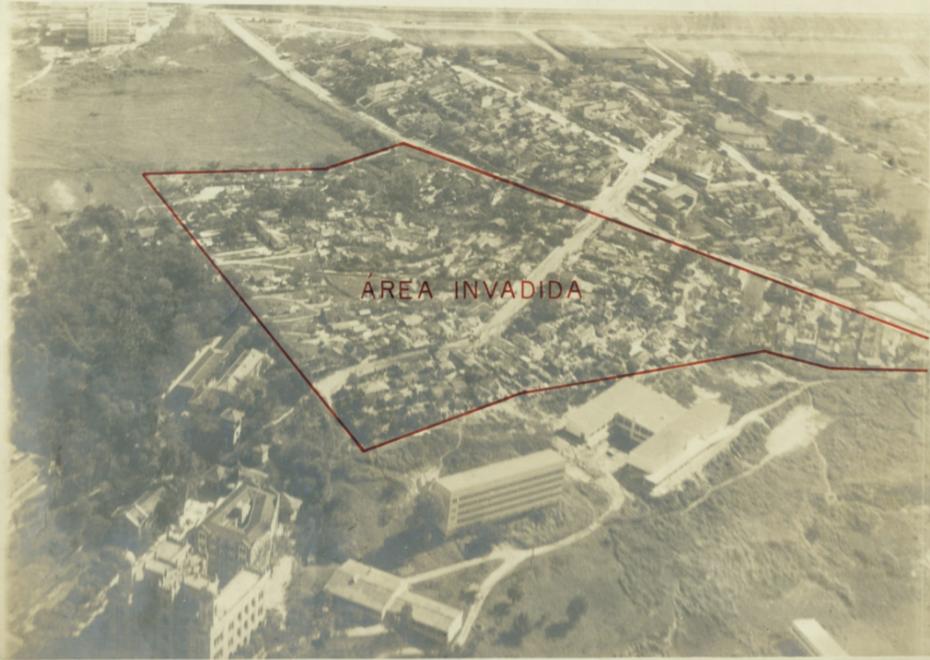

Vista aérea do Campus com área delimitada em vermelho: ‘área invadida’. Acervo Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz. Sem data. Autor desconhecido

A relação do IOC com os funcionários que habitavam seus terrenos foi se modificando, acompanhando os processos de urbanização da capital. Já na década de 1920, o reflexo das contradições do sistema político-econômico do Brasil na Primeira República, atuou estimulando e favorecendo a especulação imobiliária, continuando o processo de gentrificação das áreas do centro e zona sul. As populações removidas somaram-se às famílias de imigrantes portugueses que já moravam na região, aumentando o número de habitações construídas no entorno do Instituto. Na fotografia, é possível observar várias construções de casas mais no alto da rua, na colina, bem próximas ao Castelo Mourisco, cujas torres aparecem no alto da copa das árvores, à direita. A ocupação da parte mais alta do Amorim acabou se tornando um problema para o Instituto entre as décadas de 1920, 1930 e 1940.

O Ministério da Fazenda passou a exigir a cobrança de aluguéis que deveriam ser descontados diretamente das folhas de pagamento dos funcionários que residiam em seus imóveis, chamados próprios nacionais. Posteriormente, a partir de 1943, foi a direção do Instituto que evidenciou sua preocupação com as áreas que foram incorporadas aos seus terrenos, por ocasião das obras de aterramento do mangue, promovida pela Empresa de Melhoramentos da Baixada Fluminense. A direção do Instituto instalou cercas divisórias para conter o que chamava de “invasores”. A ocupação desses terrenos foi motivo de disputa entre os funcionários e o IOC, cessando com a liberação da área para as moradias e a construção de um muro que estabeleceu limites entre a instituição e a área residencial.